Was ist der Energieverbrauchskennwert?

Mithilfe des Energieverbrauchskennwerts bewertet man den tatsächlichen Energieverbrauch eines Gebäudes. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²·a) angegeben und basiert auf echten Verbrauchsdaten, wie z. B. Heizung oder Warmwasser.

Als Grundlage für den Wert gilt bei Wohngebäuden die so genannte Gebäudenutzfläche, bei gewerblichen Immobilien die Nettogrundfläche. Weil der Energieverbrauchskennwert auch vom individuellen Verbrauch der Mieter und der Witterung abhängig ist, ist er keine rein objektive Kennzahl.

Er ist dennoch wichtiger Bestandteil des Energieausweises, der seit 2002 für Neubauten verpflichtend ist. Möchte man ein Gebäude oder eine Wohnung mieten bzw. kaufen, muss der Energieausweis vorgelegt werden – denn er dient dazu, die Energieeffizienz eines Gebäudes vergleichbar zu machen.

Welche Faktoren beeinflussen den Energieverbrauchskennwert?

Nutzungsverhalten und Witterung

Heiz- und Lüftungsgewohnheiten der Bewohner/Nutzer, sowie die Dauer und Intensität der Nutzung von Warmwasser oder elektrischen Geräten beeinflussen den Energieverbrauch einer Immobilie maßgeblich. Auch Witterungen wie besonders kalte Winter oder besonders milde Temperaturen wirken sich direkt auf den Energiebedarf aus. Sonneneinstrahlung kann dabei passiv zur Wärmegewinnung beitragen. Auch die Art der Gebäudenutzung – privat oder gewerblich – beeinflusst den Energieverbrauchskennwert. Hier kommt es vor allem darauf an, ob es sich um Dauer- oder gelegentlichen Nutzung handelt.

Größe des Gebäudes

Je größer ein Gebäude ist, desto größer ist auch die Streuung im Nutzungsverhalten – und desto weniger anfällig ist es für Schwankungen im Kennwert. Je kleiner ein Gebäude ist, desto mehr Einfluss haben einzelne Mieter und/oder Nutzungsverhalten auf das Resultat.

Gebäudetechnik

Die Effizienz der Heizungsanlage, Lüftung und Warmwasserversorgung wirkt sich direkt auf den Energieverbrauch aus. Zudem können erneuerbare Energien, wie beispielsweise Solarthermie, die Energiebilanz deutlich verbessern und so den Kennwert optimieren.

Bauart

Sind Wände, Dach und Fenster gut gedämmt, reduziert das den Energieverbrauch erheblich, ebenso wie luftdichte und hochwertige Fensterverglasungen. Auch das Verhältnis von beheiztem Volumen zur Gebäudeoberfläche ist wichtig: Große Gebäude haben oft einen geringeren spezifischen Verbrauch, da sie im Verhältnis weniger Wärme über die Außenflächen verlieren. All diese Faktoren wirken sich positiv auf den Energieverbrauchskennwert aus.

Energieverbrauchskennwert berechnen

Der Energieverbrauchskennwert wird berechnet, indem der gesamte Energieverbrauch eines Gebäudes in Kilowattstunden (kWh) durch die beheizte Fläche in Quadratmetern (m²) geteilt und anschließend auf ein oder mehrere Jahre (a) bezogen wird.

Formel:

Summe der Jahresenergieverbräuche der letzten drei Kalenderjahre

(Anzahl Jahre * m2)

Heizkosten anhand des Energieverbrauchskennwerts berechnen

Möchte man anhand des Energieverbrauchskennwertes die Heizkosten berechnen, so wird dieser mit dem durchschnittlichen Preis des Energieträgers (z. B. Gas) multipliziert. Dabei sollte ein eventueller Grundpreis für Gas hinzugerechnet werden. Zur Berücksichtigung von möglicherweise mitbeheizten Flächen wird bei der Grundfläche ein Aufschlag von 20 Prozent angewandt, indem die Grundfläche mit 1,2 multipliziert wird. So lassen sich die voraussichtlichen Heizkosten des Gebäudes grob kalkulieren.

Beispielrechnung:

Energieverbrauchskennwert: 100

Quadratmeterzahl: 75

Faktor: 1,2

100 * 75 * 1,2 = 9.000 kWh

Fiktiver Gaspreis: 6,8 Cent/kWh

9.000 kWh * 6,8 Cent/kWh = 61.200 Cent

Ergebnis = 612,00 €/Jahr

Wo findet man den Energieverbrauchskennwert?

Je nachdem, welche Art von Energieausweis man als Käufer oder Mieter eines Gebäudes vorgelegt bekommt, findet man auf der zweiten oder dritten Seite den Energieverbrauchskennwert. Er zeigt den Durchschnitt des Gesamtenergieverbrauchs einer Immobilie über das Jahr hinweg und stellt so dar, wie sich ein Gebäude aus ökologischer Sicht verhält; Das heißt, ob eine Immobilie die Umwelt durch einen hohen Energieverbrauch belastet oder ob das Objekt umweltfreundlich ist.

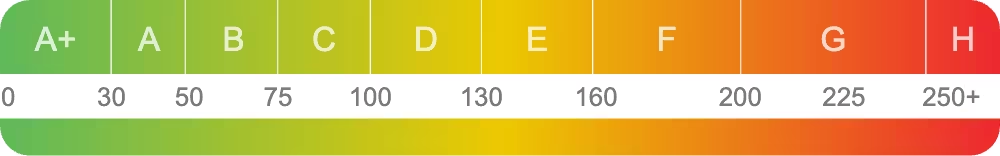

Energieverbrauchskennwert: Tabelle zur Interpretation

| Energieeffizienzklasse | Energiekennwert in kWh/(m²*a) | Immobilien-Typ |

| A+ | 0-30 | Passivhaus |

| A | 30-50 | Drei-Liter-Häuser, die pro Quadratmeter Wohnfläche maximal drei Liter Heizöl pro Jahr benötigen |

| B | 50-75 | Niedrigenergiehäuser mit guter Dämmung sowie Lüftungsanlage zur Luftzirkulationsregulierung |

| C | 75-100 | Neubauten, gemäß Energiesparverordnung |

| D | 100-130 | Ältere Einfamilienhäuser |

| E | 130-160 | Häuser, die gemäß dem Standard der 2. Wärmeschutzverordnung von 1982 errichtet wurden |

| F | 160-200 | Häuser, die ebenfalls gemäß Standard der 2. Wärmeschutzverordnung von 1982 gebaut, jedoch noch nicht energetisch saniert wurden |

| G | 200-250 | Häuser, die gemäß dem Standard der 1. Wärmeschutzverordnung von 1977 errichtet wurden |

| H | mehr als 250 | Unsanierte und schlecht gedämmte Häuser (diese unterliegen häufig dem Denkmalschutz) |

Ab wann spricht man von einem guten Wert?

Von einem „guten“ Energieverbrauchskennwert spricht man in der Regel bei unter 120 kWh/(m²*a). Werte unter 80 kWh/(m²*a) gelten als sehr gut und entsprechen oft schon Passivhaus-Standard.

Zwischen 120 und 160 kWh/(m²*a) ist meist von durchschnittlichem Verbrauch die Rede. Höhere Werte deuten auf einen höheren Energieverbrauch hin. Für eine objektive Bewertung sollte der Wert immer im Kontext der Witterung, Dämmung und Nutzung sowie Bauart des Gebäudes betrachtet werden.

Wo liegt der Energieverbrauchskennwert im Durchschnitt?

Der durchschnittliche Energieverbrauchskennwert für Wohngebäude in Deutschland liegt bei etwa 160 kWh/(m²*a). Dieser Wert entspricht der Energieeffizienzklasse E. Ein- und Zweifamilienhäuser erreichen im Durchschnitt die Klasse E oder F.

Primärenergiekennwert und Endenergiekennwert

Primärenergiekennwert und der Endenergiekennwert sind, genauso wie der Energieverbrauchskennwert, wichtige Kennzahlen zur Bewertung des Energieverbrauchs eines Gebäudes.

Der Endenergiekennwert gibt an, wie viel Energie ein Gebäude tatsächlich benötigt, um beheizt und mit Warmwasser versorgt zu werden. Er bezieht sich dabei auf alles, was zur direkt genutzten Energie gehört – wie z.B. Strom, Gas oder Heizöl.

Beim Primärenergiekennwert hingegen wird zusätzlich auch jene Energie berücksichtigt, die für Erzeugung, Umwandlung und den Transport des Energieträgers benötigt wird. Er zeigt, wie stark der Energieverbrauch eines Gebäudes die Umwelt belastet, da auch der Einsatz fossiler Energien und Verluste im Versorgungssystem mitgerechnet werden. Deshalb ist der Primärenergiekennwert, der eine umfassende ökologische Perspektive bietet, in der Regel höher als der Endenergiekennwert, der vor allem für Mieter und Nutzer praktisch ist.

Alle genannten Kennwerte werden im Energieausweis festgehalten, um Aufschluss über die Effizienz und Nachhaltigkeit eines Gebäudes zu geben.